1. 图论 搜索

感谢代码随想录

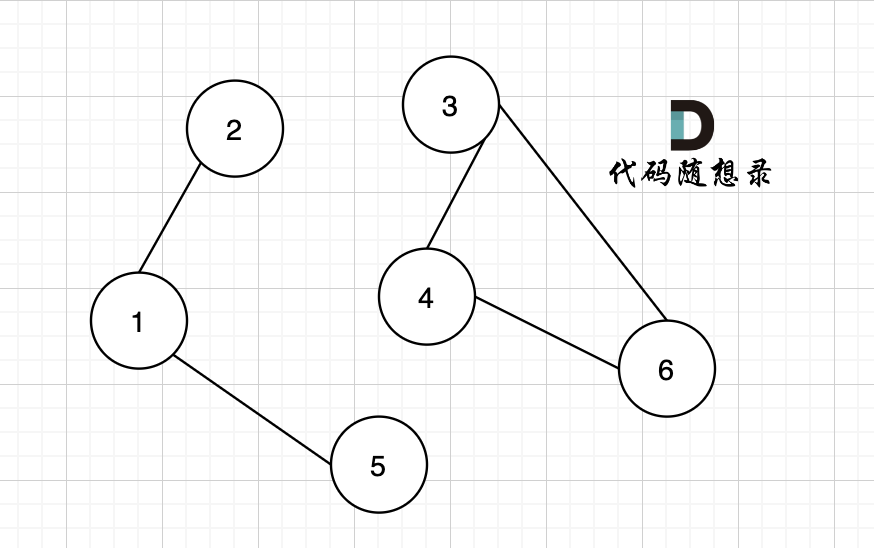

1.1. 图论基础

1.1.1. 邻接矩阵

邻接矩阵使用二维数组保存信息,矩阵中每个节点代表一个元素

typedef struct Node{

int data;

}Node;

typedef vector<vector<Node>> Graph;1.1.2. 邻接表

邻接表—— 一个节点连接中存在弧 节点的首指针

// 弧节点信息

typedef struct arc{

int info;

struct arc* next;

}arc, *acrlink;

// 节点信息,包含弧节点首指针

typedef struct Node{

int info;

arclink* firstArc;

}Node,Nodelink;

// 使用数组存放

typedef vector<Node> Graph;

// 使用链表存放

typedef link<Node> Graph;1.1.3. 有向图

有向图的边(a,b), 其中只存放 a->b的边

1.1.4. 无向图

无向图的边(a, b), a 节点中存放一条a->b的边, b节点存放一条 b->a的边

1.1.5. 连通分量

无向图中 能够从一个节点到所有的节点的 最大子图

1.1.6. 强连通分量

有向图中, 增加了方向,依旧是连通分量成为强连通分量

1.1.7. 弱连通分量

有向图中,增加了方向,不是连通分量 ; 减少方向,是连通分量,是弱~;

1.2. 岛屿数量

- 每次遍历可以得到一个连通分量, 遍历总次数 = 所有连通分量= 岛屿数量

- 使用visited 数组标识 已访问节点

1.2.1. 深度搜索dfs

中止条件:

- 节点访问过 ,

visited[i][j] = true - 节点没有相连,

g[i][j] = 0

- 节点访问过 ,

处理逻辑:

开始对其节点遍历,将其标识为

true对所有相邻节点遍历

图中相邻节点是其上、下、左、右坐标

对节点遍历之前需要对节点坐标进行检查

返回值,没有返回值

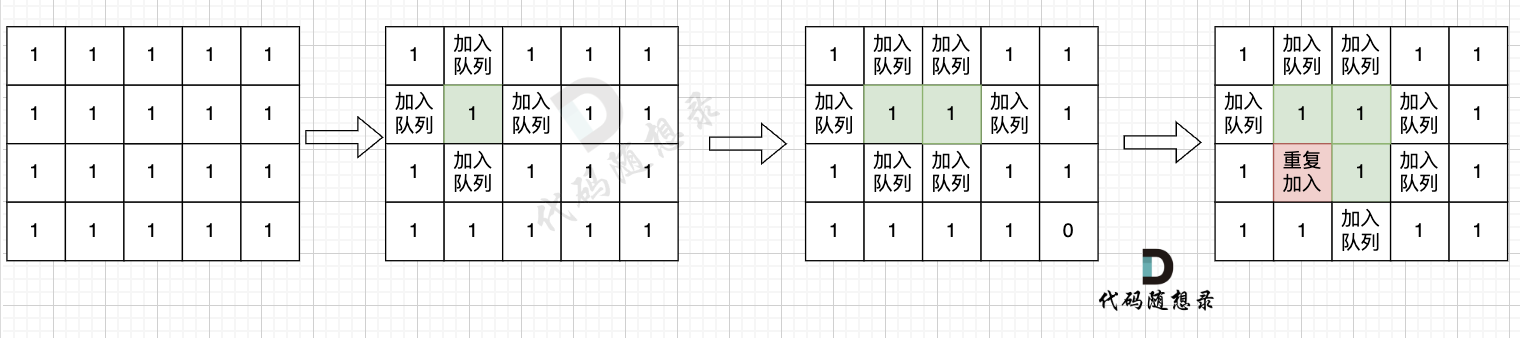

1.2.2. 广度搜索BFS

取出队列首元素,将其所有相邻节点加入队列中,依次遍历,直到队列中元素为空

使用

visited数组标识遍历过的节点在加入队列时,标记已访问

加入队列时没有标记, 出队列时标记,下一个访问当前节点会再次放入队列中,多次遍历

1.3. 岛屿的最大面积

一次遍历 = 一个连通分量= 一个岛屿, 统计每次遍历过程中的最大遍历节点数量

写

if-else时, 尽可能把结果都包含在内,没有操作时再不写

- 有节点遍历时,节点数量 +1

- 没有节点遍历时,节点数量初始为0

dfs- 优先处理节点,进入函数后,首先操作本节点,

count初始为0 - 优先处理相邻节点,须在进入下一节点时,就将下一个节点处理,count 初始为1

- 优先处理节点,进入函数后,首先操作本节点,

bfs,只有在加入队列时处理,处理的是当前节点,初始化为0

1.4. 孤岛的最大面积

孤岛 = 四周没有与图的边沿相连

- 将所有与陆地相连的岛都置为海洋

- 计算剩下岛的面积

两个边沿, 从四个边沿开始遍历,遍历的节点置为0,使用grid作为标识,此时可不用visited

[0][i],[n-1][i][i][0],[i][m-1]

1.5. 水流问题

- 暴力求解,求当前节点能否到达 边界

- 逆推,

从边界向上推,看左边界能到的哪些节点

firstBoard,以及有边界secondBoard - 左右边界都能到达,为逆推结果

1.6. 建造最大岛屿

首先统计每个岛屿的面积,并为每个岛屿附上标识,并建立标识对应的面积

建立标识后,可以标识当前节点已被访问,可以用这个标识代替

visited统计 0 值附近所有岛屿面积的和,不同的岛屿需要去重

比较出最大值

1.7. 岛屿的周长

岛的陆地是一个正方形,每一条边,与海洋相连都是陆地周长,因此可以使用图论的方法,而不是总时搜索

陆地地界的边沿是有一块海洋,边长加1

矩阵边沿也是海洋,也要统计

每两块相邻的陆地都需要减去2个边沿,= 每相邻一块陆地,需要减去一个边沿

统计所有陆地

sum,总边数4*sum,统计相邻陆地数cover,减去边沿cover陆地边沿 =

sum*4 - cover

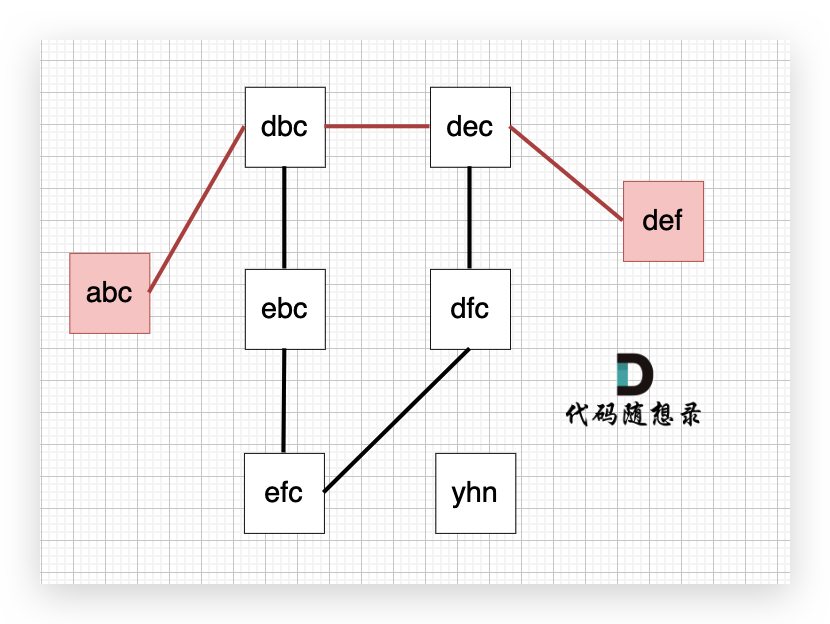

1.8. 字符串接龙

- 无向图中可以使用

广度搜索,找打目标节点,即为最短路径 - 遍历时需要使用

visited标识节点,避免循环,此时visited可以使用set标识,也可以使用map,同时标识走到这里的最短路径 - 对字符串的替换是对图可行路径的查找,找到了在集合中,标识找到了一条可行路径

1.9. 邻接表遍历

邻接表中是以,节点作为数组元素,同时还有节点后指向 一个链表,指向与节点相连的节点

vector<list<int>> g(n+1),以数组序号作为节点元素,数组的list作为相邻链表

// 深搜和广搜中都需要对相邻节点的列表进行遍历

// list的遍历方法

//1. 指针

for(auto it = list.begin() ; it != list.end() ; i++){}

// 使用遍历

for(auto i : list){}

// 不能使用类似vector 的for(int i = 0 ; i < vector.size() ;i++){},list不能使用下标去访问2. 算法

2.1. 并查集

含义: 一个集合中的元素指向同一个根节点, 根节点指向自身

- 初始化,所有节点指向自身

- 插入时,将节点 -> 该集合的

根节点- 如果是集合 插入 集合, 需要将集合 的

根节点指向 另一个集合的根节点

- 如果是集合 插入 集合, 需要将集合 的

- 比较时,比较两个元素的根节点是否相同

- 查找, 迭代查找根节点(指向自身的 节点)

- 并查集的缩小: 在查找到根节点时,

将当前元素的

父节点指向根节点,减少深度,加快查询

- 并查集的缩小: 在查找到根节点时,

将当前元素的

n = 1000;

vector<int> father = vector<int>(1000, 0);

void init(vector<int>& father){

for(int i = 0 ; i< father.size() ; i++){

father[i] = i ;

}

}

void find(vector<int> father, int u ){

if( u == father[u]) return u;

else{

int u_father = find(father[u]);

father[u] = u_father;

// 简化为 father[u] = find[u]

return u_father;

}

}

bool isSame(vector<int> father, int u, int v){

int u_father = find(u);

int v_father = find(v);

return u_father == v_father;

}

void join(vector<int> father, int u , int v){

int u_father = find(u);

int v_father = find(v);

if(u_father == v_father) return ;

// 注意这里插入时,插入的是根节点,不是将u,v 插入

else father[v_father] = u_father;

}2.2. 无向图中是否有路径

- 将所有的节点加入并查集中

- 查看节点

i, j是否重复出现在并查集中,如果是,那就有路径

2.3. 无向图中冗余连接

- 如果边

i, j冗余,=》 顶点i,j之前就插入在并查集中,具有相同的根 - 删除最后一个并查集相同根 的 两个节点组成的边

2.4. 有向图中的冗余连接

与无向图 不同,有向图冗余边有以下情况:

- 入度为2 的节点, 一定会有两个边,删除其中1条

- 如果删除只有还是一个树 , 这条边可以删除, = 所有节点可以组成并查集

- 如果不能构成树,那一定是一个环, 这个边就不是应该删除的边,应是零一条边

- 如果没有入度为1的节点,一定是有环图

- 将节点依次加入并查集中,删除最后一个形成环的节点

删除冗余的最后一条边

- 成环的最后一条边 -> 最后使得并查集冗余的边

- 节点度为2的边,二选一,选择最后一个插入列表的进行判断

2.5. 最小生成树

2.5.1. prim

算法步骤:

初始化: minDist中默认权重不要超过

最大值,否则无法选择节点

- 选择距离最小生成树最小的节点

- 将节点加入树中

- 更新其他节点到最小生成的距离

使用数据结构minDist 保存节点到当前生成树的最短路径,

- 最终,

minDist中保存着最小生成树的权值- isTree 记录当前节点是否在树中

- parent 记录与其相连的节点, 记录生成树边

2.5.2. kruscal

对所有边操作,之前邻接表,邻接矩阵都是对顶点的描述,这里需要定义关于边的数据结构

typedef struct edge{

int e1;

int e2;

int w;

}Edge ; - 将所有边保存

- 按照权重对边,从小到大排序

- 对所有边遍历

- 在同一个并查集中,跳过

- 在不同集合中,加入结果,并加入在同一个并查集中

2.6. 拓扑排序

对于一个给定的有向图,转换为线性的排序; 图中有环时,不能做线性排序

=> 节点入度为0 的时候,没有依赖,选择作为结果

拓扑排序可以用于有向图无环判断无向图的环判断可以使用并查集判断

统计所有边入度, a->b, 统计

b节点的度选择度为0 的节点,加入待处理集中,可以使用

queue作为待处理删除节点

i,并将其加入结果集中删除节点

i,是删除与其相邻的节点,此时入度为0 ,只有i->j的边,将节点j入度 -1 即可

3. 最短路径

3.1. 单源最短路径Dijkstra

选择 节点i 到原点的最近距离

prim 寻找节点

i到生成树的最近距离,原理相同,不过minDist存放值不同1

选择距离源点最近的节点

dijkstra 的源点到 源点的距离为

0,初始化源点为0prim 初始树没有生成,初始节点均为

INT_MAIX-1(方便选择第一个节点)将节点插入结果集中,标志为已访问

更新节点相邻节点 的

minDist

借助三个数组:

minDist[j]:j到源点的最小值visited[j]:j是否已找到最小值parent[j]: 与j相连的父节点,每次更新最小值时,更新

3.1.1. 使用边进行Dijkstra

其中有两处修改

使用邻接表代替邻接矩阵

使用堆排序选择 距离源点最近的节点

cur = q.top() ;// 最小的距离节点 q.pop();替换掉使用

for对minDist的遍历,查找最小距离节点遍历中,使用对边遍历,代替对节点遍历,

while(!q.empty()) // 所有的边都保存在q中

修改之后使用的数据结构:

priority_queue<Arc, vector<Arc> , greater<Arc>>对边权重的小顶堆

小顶堆中a < b,需要使用 >

重定义Arc中的

>,使其能够>比较运算使用greater

,使用 >也可以重定义一个比较类,替换2

比较类写法:

class Arc{ public: int node; int w; // > 紧跟在operator之后 // 参数使用 const + & // 函数需要使用const bool operator>(const Arc& other) const{ return this->w > other.w; } };

3.2. Bellman-ford算法

可以用于解决具有负权边的结果 , 对边进行缩放,此时可以只存储边

dijskra不能处理具有负权边的结果, 使用的是贪心算法,选择当前最近的边,对 负权边忽视最优结果

Bellman-ford算法类似于动态规划的算法,

minDist[i] = min(minDist[i] , minDist[j-1] + value),

通过n-1 次迭代, 一定能找到最小边

遍历

n-1次对所有边进行一次修改,每次修改更新最小边

如果

from节点 =INT_MAX,没有到达from节点,此时不修改MinDist结果

3.2.1. 动态规划思想

dp[k][j] 是最多

k条边经过的最短路径,有两种计算结果

- 刚好

k次到达最短路径,dp[k-1][v] + weight,v是能到达j的节点 - 前

k-1次已经到达最短路径,dp[k-1][j]

dp[k][j] = min(dp[k-1][j] , min(dp[k-1][v]))

3.2.2. Bellman-ford 队列优化算法

边i-j 中,只有minDist[i]

的权重发生改变,相邻的minDist[j]才需要发生改变,

与i相邻的所有节点都需要更新,此时使用邻接表存储图效果最好

此时,使用队列queue存放节点i,

作为待处理节点

同一节点可能未处理之前,可能被修改对此,因此使用visited数组,标识节点是否在队列中,在队列中不需要重复加入

注意: 优化算法只对较少边的情况进行优化, 如果边的数量较多时,优化算法因为

queue操作不适合优化

3.2.3. Bellman-ford 判断负权回路

- 由

Bellman_ford算法原理 中, 松弛n-1次后,minDist结果不再发生改变 - 所有再多遍历一次,如果在第

n后,还发生改变,那么一定出现了负权回路

3.2.4. 有限制的最短路径

从i- j

限制经过k个节点 = 可以经过k+1条边

minDist经过k轮松弛,得到最大长度为k的最短路径,

因此原题 = 经过k+1次最短路径得到的结果

但是由于算法采用了滚动数组,

导致第i条边应在第i轮更改,却在之前轮数中,修改,因此需要保留上一轮的数据,下一轮必须使用上一轮进行修改,保证结果正确性。

- 使用缓存数组 存放 上一组中的最短路径

- 下一组计算时,需使用上一组的数据进行修改

3.2.4.1. DP 求解

dp[i][j]标识经历i条边,到达第j点的最短路径dp[i][j]的计算方式- 不经历 第

i条边,可以到达j点,dp[i-1][j] - 经历第

i条边,遍历所有from->j的边, 因from是到达的第i-1条边, 结果为dp[i-1][from] + w

两者最选择,取最小值

- 不经历 第

初始化,起始节点第

0轮一定为0,其余初始化为INT_MAX,便于遍历遍历顺序: 第一轮迭代次数 = 经历

k条边,第二轮遍历所有节点即可

3.2.4.2. 使用queue优化

最主要问题: 统计迭代次数,并且使用上一次的计算结果算本次的更新结果

- 使用

old_minDist,q_size在每次迭代之前,统计上一次的迭代结果 - 结束上一次迭代中待更新的所有节点后,停止本次迭代, 迭代数量-1, 统计下一个迭代

3.3. 多源最短路径算法Floyd

算法可以同时计算出多个起源到各个终点的距离,使用动态规划的思想

dp[i][j][k]节点i->j经过经过[0,k]中节点的最短路径dp[i][j][k]中i->j最短路径有两种计算方法:经过

k节点, 即分为两段i->k->j, 计算公式为dp[i][k][k-1] + dp[k][j][k-1]不经过

k节点,从k-1节点经过,计算公式为dp[i][j][k-1]从中选择最优方案,

min(1, 2)初始化:

- dp

有

k=0时计算,初始dp[i][j][0],经过0个节点,即为初始图路径值 dp[i][j][0]其余边初始为最大值,便于比较出最小值

- dp

有

遍历顺序:

k层计算依赖于k-1,所有优先计算出k-1层,k在第一层,从小向大遍历

4. 搜索算法

4.1. A*算法

- 设计启发函数,由启发函数计算值为节点的选取增加权重

- 每次选择节点时,依照权重选择节点

使用A*算法优化广度搜索算法(还可以优化Dijkstra算法),

广度搜索算法,每次出队相当于取出节点,在这里为出队的节点增加权重,每次出队按照权重低的出队

- 建立优先队列,从小到大排序,每次取出权重最小的节点

- 每次加入队列时,计算启发函数作为权重值